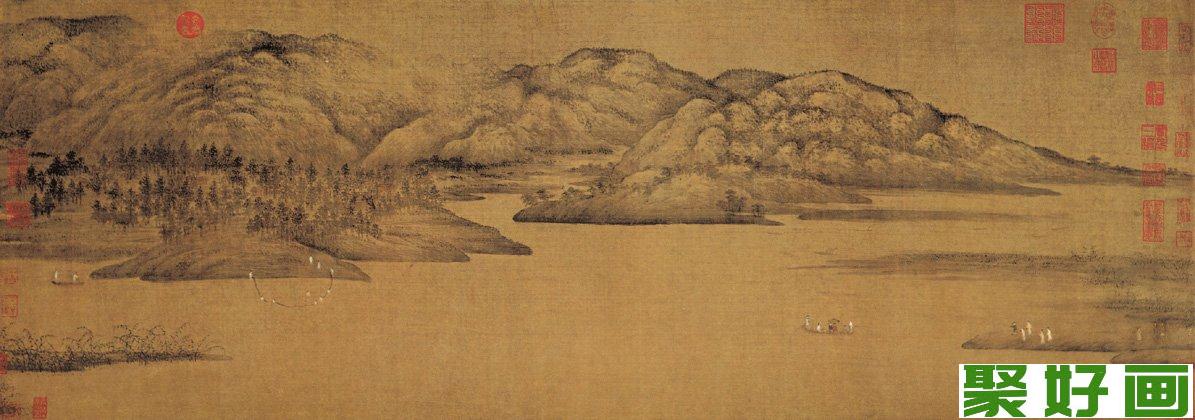

五代期间,正是我国山水画发展成熟的阶段,而董源的《潇湘图》更是”南派“山水的开山之作,可见后人对《潇湘图》的评价之高了。现在我们一起来赏析一下五代董源的《潇湘图》。

《五代董源潇湘图卷》是董源的代表作品。作者以江南的平缓山峦为题材,取平远之景,江上有一轻舟飘来,江边的迎候者纷纷向前。中景坡脚画有大片密林,掩映着几家农舍;坡脚至江水间有数人拉网捕鱼,生机盎然。全卷以点线交织而成,汀渚的横向线条显得舒展自如,披麻皴和点子皴构成了山峦的横脉和蓬松起伏的峰峦,墨点由浓化淡,以淡点代染,在晴岚间造就出一片片淡薄的烟云,潮湿温润的江南气候油然而出。点景人物用白粉和青、红诸色,凸出绢面,明朗而和谐。

五代 董源 绢本设色 纵50.2厘米 横140厘米 北京故宫博物院藏

本幅无作者款印,明朝董其昌得此图后视为至宝,并根据《宣和画谱》中的记载,定名为董源《潇湘图》,后入清宫内府收藏。

“潇湘”指湖南省境内的潇河与湘江,二水汇入洞庭湖,“潇湘”也泛指江南河湖密布的地区。图绘一片湖光山色,山势平缓连绵,大片的水面中沙洲苇渚映带无尽。画面中以水墨间杂淡色,山峦多运用点子皴法,几乎不见线条,以墨点表现远山的植被,塑造出模糊而富有质感的山型轮廓。墨点的疏密浓淡,表现了山石的起伏凹凸。画家在作水墨渲染时留出些许空白,营造云雾迷濛之感,山林深蔚,烟水微茫。山水之中又有人物渔舟点缀其间,赋色鲜明,刻画入微,为寂静幽深的山林增添了无限生机。

五代至北宋初年是中国山水画的成熟阶段,形成了不同风格,后人概括为“北派”与“南派”两支。董源此图被画史视为“南派”山水的开山之作。

董源(?—962),字叔达,钟陵(今江西进贤)人,五代南唐杰出画家。曾出仕南唐,擅画山水,多作江南景色,平淡天真,开创了江南山水画的新风貌。本幅无款印。引首有董其昌行书题记,后隔水有王铎跋,后幅有董其昌跋二则及袁枢跋。钤有明“典礼纪察司印”朱文半方,清卞永誉、安岐、嘉庆、宣统内府等鉴藏印记。

董源的山水画对后世的文人画影响巨大, 宋代郭若虚在《图画见闻志》中称, 董源画法“水墨类王维, 着色如李思训”,对其评价很高。

董源,仕南唐北苑副使,故人称“董北苑”。当时南唐的几位君主都雅好文艺,专门设置了翰林图画院,集中了一批知名的画家进行创作,董源正是其中的一位佼佼者。

董源,可谓是五代山水画成熟阶段的异味代表作家,同时《潇湘图》也是表达了作者对祖国山河的热爱以及赞美之情。